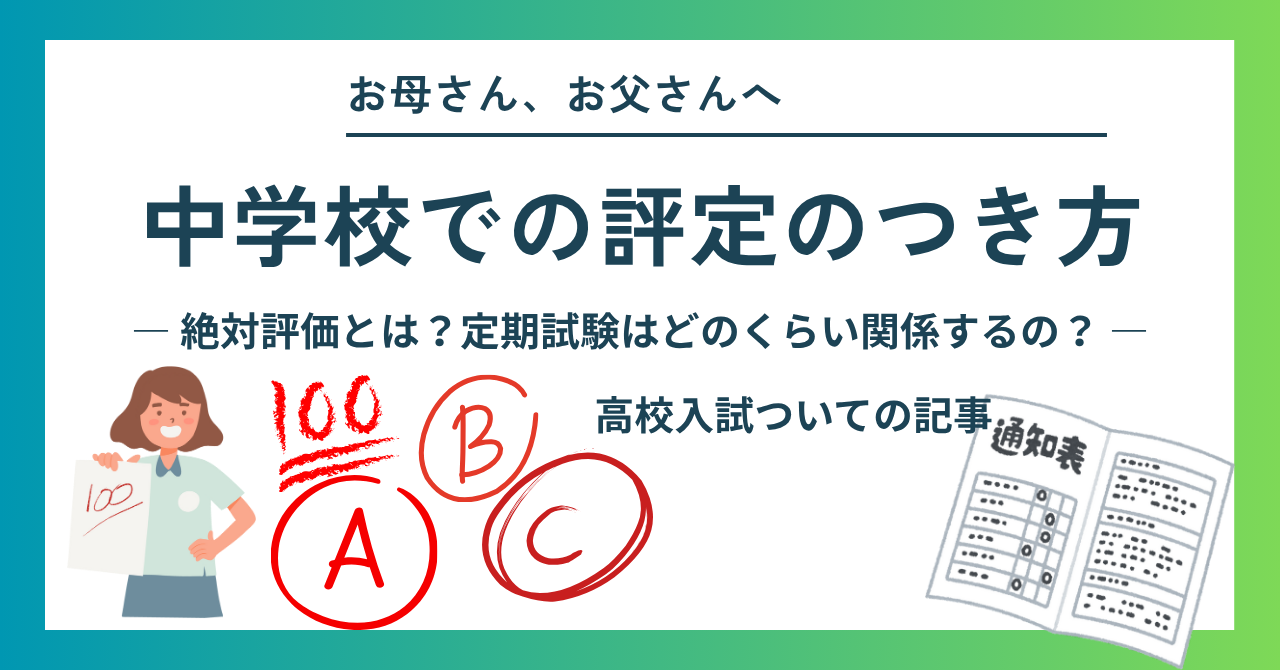

🎓中学校の評定のつき方 ― 絶対評価とは?定期試験はどのくらい関係するの? ―

はじめに

お子さんの通知表を見て、

「どうしてこの評価なんだろう?」「テストは良かったのに…」

と思われたことはありませんか?

実は、今の中学校では昔とまったく違う仕組みで成績(評定)がつけられています。

そのキーワードが 「絶対評価」。

かつての「相対評価」との違いや、定期試験がどのように関わっているのか――。

今日は、保護者の方にぜひ知っておいてほしい「今の評定の仕組み」についてお伝えします。

1.昔の「相対評価」と今の「絶対評価」の違い

少し前までは「相対評価」といって、クラスの中での順位によって成績が決まっていました。

たとえば、「上位7%が5」「次の24%が4」など。

クラスに成績の良い子が多いと、頑張っても「5」が取れないという仕組みでした。

今は違います。

現在の中学校では「絶対評価」が採用されています。

これは「他人と比べる」ものではなく、

教科ごとに設定された目標をどれだけ達成できたかで評価される仕組みです。

つまり、クラス全員がしっかり理解できていれば、

全員が「5」になることもありえるのです。

2.評価の観点は「2つ」

今の中学校では、成績は次の2つの観点で評価されます。

① 知識・技能

教科書の内容をどれだけ理解し、使えるようになっているか。

語句・計算・文法・実験操作など、いわば基礎的な力です。

② 思考・判断・表現

学んだ知識をもとに考えたり、自分の意見をまとめたり、

説明したりする力。いわば「活用力」の部分です。

いまは「主体的に学習に取り組む態度」という観点がありますが、

この2つの中に統合されていく予定です。

たとえば、授業に真剣に取り組む姿勢や、課題に丁寧に向き合う態度は、

「思考・判断・表現」の一部として見られるようになっています。

注 「主体的に学習に取り組む態度」については新しい指導要領でなくなることになっています。ただし、今はまだこの観点は残っていて、とくに神奈川県の公立高校入試では「主体的に学習に取り組む態度」を点数化して入試の2次選考の合否の基準としています。これについてはyotubeやpodcastで説明していますのでそちらを視聴ください。

3.定期試験はどう関わってくるの?

多くの保護者の方が気にされるのが、

「テストの点が評定にどれくらい関係するのか」という点です。

結論から言えば、定期試験は評定の中で非常に大きな要素です。

なぜなら、テストは「知識・技能」と「思考・判断・表現」の両方を測ることができるからです。

ただし、テストの点数だけで決まるわけではありません。

先生は次のような複数の資料をもとに、総合的に評価します。

- 単元テスト・小テスト

- 授業中の発言や提出物

- ノート・レポート・作品など

- 実験や発表などの活動

- そして定期試験の結果

ですので、「テストが良かったのに評定が低い」という場合は、

日常の授業や課題の取り組みで少し差がついている可能性があります。

4.「5」を取るために必要なこと

評定「5」を取るには、次の3点が大切です。

- 基礎的な知識・技能を正確に理解していること

- 学んだ内容を使って考え、自分の言葉で説明できること

- 授業や課題に主体的に取り組んでいること

つまり、テストの点だけでなく、

「日々の授業への姿勢」「課題への取り組み方」「提出物の内容」なども評価されます。

先生は“結果”だけではなく、“過程”も見ています。

だからこそ、「真面目にコツコツ」がしっかり反映されるのが、

今の絶対評価の特徴です。

5.家庭でできるサポート

ご家庭では、「何点取った?」だけでなく、

「どんな考え方ができるようになった?」

「どこを工夫したの?」

といった声かけをしてあげると、お子さんの意欲がぐんと伸びます。

「できた・できない」ではなく、

「どうやって考えたのか」「どんなところを成長したのか」に注目する。

それが、今の時代の学びを支える保護者の関わり方です。

まとめ

- 評定は「相対評価」ではなく「絶対評価」へ

- 観点は「知識・技能」「思考・判断・表現」の2つに統合されていく

- 定期試験は大切だが、授業や課題の取り組みも重視される

- 「過程」を見てくれるのが今の評価制度

お子さんが努力している日常の姿こそ、

実はしっかりと先生の目に映っています。

「結果だけでなくプロセスを認める」――

それが、これからの学びを支える一番の力になります。

✏️あとがき

この内容は、塾で保護者の方向けにお話ししている内容の一部です。

評定の仕組みを知ることは、テスト対策よりもまず大切な“学び方”の理解につながります。

次回は「評定と高校入試の関係」についてまとめていきます。

#中学生の保護者へ #評定のつけ方 #絶対評価とは #定期試験対策 #教育コラム #学習塾の現場から #保護者の悩み #通知表の見方